Oggi è il 3 dicembre, la giornata mondiale delle persone disabili[1]. Oggi, 3 dicembre, molte di loro leggeranno o ascolteranno descrizioni della propria condizione fatte in maggioranza da chi questa condizione non la vive in prima persona. Come capita a noi autistiche e autistici nelle descrizioni dell’autismo che circolano il 2 aprile, la rappresentazione della disabilità a cui passivamente dovremo assistere oggi non necessariamente conterà con il contributo attivo delle dirette interessate: le persone disabili.

La loro immagine verrà però utilizzata e commentata per motivare e ispirare una normalità impaurita dalle differenze del corpo e della mente, oppure descritta come una caratteristica che rende “speciali”. In molti articoli e contenuti multimediali sull’argomento, inoltre, passerà un messaggio che lega indissolubilmente la disabilità al cosiddetto modello medico, quello che vuole determinate differenze – per quanto sicuramente in alcuni casi di per sé estremamente problematiche e dolorose – come deficit, difetti, malfunzionamenti da correggere, marchi di inferiorità.

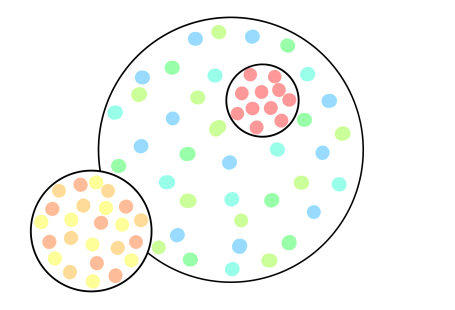

Difficilmente oggi riceveremo messaggi che descrivono la disabilità come conseguenza dell’interazione di una persona, il cui corpo o la cui mente hanno determinate caratteristiche, con una società strutturata da e per persone che rientrano in quella categoria fittizia chiamata normalità. E sarà difficile leggere e ascoltare messaggi del genere anche perché essi responsabilizzano la società “normale” di disabilitare la diversità dei funzionamenti fisici e mentali.

La comunicazione è un atto sociale che ha conseguenze concrete. Chi dice che le parole sono “solo parole”, che contano i fatti, le azioni, evidentemente è abituatǝ ad agire senza prima pensare, la qual cosa è preoccupante a dir poco.

Parlare di sé è un atto anche politico, soprattutto se si parla della propria disabilità, se si rivendica il diritto ad autorappresentarsi delle persone che non rientrano nei canoni della cosiddetta normalità fisica, neurologica e psicologica.

Autorappresentarsi è fondamentale non solo per la disabilità, ma anche perché è uno dei pochi modi di abbattere le barriere che creano disuguaglianze e generare una reale convivenza di tutte le differenze. Se non permettiamo alle persone disabili di fornire una narrazione soggettiva di sé e della propria condizione, la società non disabile crescerà sempre interiorizzando la disabilità attraverso il racconto che ne fa la normalità. Se una bambina non ha mai visto nella realtà una disabile, se non ha mai interagito con lei o ascoltato le sue parole, la sua storia, crescerà probabilmente pensando che la disabilità è un attributo della persona sfortunata (e non una responsabilità della società), che essere disabili è terribile ma allo stesso tempo è fonte d’ispirazione, che queste persone “speciali” hanno qualcosa in meno rispetto a quelle “normali”. Crescerà con la convinzione di appartenere a una categoria superiore, ignara sia della propria responsabilità nel disabilitare quotidianamente la diversità fisica e mentale, sia dei privilegi di cui gode e per ottenere i quali non ha mai dovuto compiere alcuno sforzo.

Una società che continua a basarsi su quel concetto di normalità creato dai padri dell’eugenetica e chiaramente inadeguato a rappresentare la nostra realtà multiforme, fluida e varia, è una società immobile che rischia di soccombere in modo doloroso davanti al cambiamento che spinge dal suo interno. Opporsi al riconoscimento della diversità come nuovo paradigma sociale equivale a cercare di contenere uno tsunami con un secchiello.

Il linguaggio della disabilità è il linguaggio della diversità. Eppure, in quanto diverso, io sono consapevole di non poter parlare a nome di una persona che non può camminare senza l’aiuto di uno strumento, o di chi non parla, o di chi ascolta le immagini attraverso le descrizioni del computer. Non posso parlare per loro e loro non possono parlare del mio autismo, ma insieme possiamo raccontare cosa significhi non essere ascoltati, non poterci rappresentare davanti al mondo perché a rappresentare noi c’è sempre un’immagine generata dalla normalità. Insieme possiamo spiegare cosa significhi non vedere in un mondo che si comporta come se chiunque dovesse vedere, o muoversi con ausili di vario tipo in un mondo costruito per persone che possono correre, saltare, salire e scendere scale senza problemi. O vivere in un mondo che bombarda i sensi come se tuttǝ dovessimo necessariamente avere la stessa modalità di elaborazione sensoriale.

Io non so cosa significhi avere un corpo diverso dagli standard imposti dalla normalità così come una persona non autistica non sa cosa significhi sperimentare il mondo da neuroatipicǝ, ma entrambe sappiamo cosa significhi essere percepite come diverse. Per questo è indispensabile che ogni voce possa essere ascoltata, che ogni modalità di funzionamento, ogni corpo, ogni mente possano esprimere liberamente cosa significhi per loro vivere, muoversi nella società. Per questo, quando si parla di diversità, è fondamentale dare la parola e l’immagine alla diversità, perché solo così la società sarà immersa nella realtà, quella composta da persone diverse con corpi e menti diverse.

Dare voce al linguaggio della disabilità non è indispensabile solo per le persone disabili, ma è fondamentale per l’intera società affinché non continui ad accartocciarsi su se stessa in preda a questo rigurgito normalizzatore che, prima o poi, finirà per farla sgretolare.

NOTA:

[1] In questo articolo utilizzerò il linguaggio “identity-first” (ossia disabile, persona disabile) invece del linguaggio “person-first” (persona con disabilità). entrambi i linguaggi vengono utilizzati dalla comunità disabile con motivazioni differenti che in questo momento non analizzerò. L’uso di uno dei due linguaggi è una scelta personale e legittima e va rispettata proprio in quanto tale, sempre che sia una scelta effettuata coscientemente e nel rispetto delle altre possibili definizioni.