Le cose non sempre sono quelle che appaiono a prima vista e a volte l’istinto può portarci fuori strada. Spesso la soluzione a un quesito è controintuitiva, non è cioè quella che ci suggerirebbero il buonsenso o la logica spicciola dei nostri ragionamenti guidati da stereotipi spesso imprecisi.

Un concetto spesso frainteso è quello di disabilità, che normalmente viene intesa come un attributo fisico, sensoriale o mentale della persona, scaricando sul disabile la responsabilità di quella che dalla società è percepita come una non abilità in determinate aree. D’altra parte si dice ‘disabilità fisica’ oppure ‘disabilità intellettiva’ per indicare l’area su cui essa influisce, per cui è facile cadere nell’errore. La disabilità invece è una condizione, uno stato nel quale la persona si trova in un determinato momento della propria vita e dipende dall’interazione di vari fattori. Per capirci, avere una gamba invece di due non è una disabilità di per sé, come non lo è un quoziente intellettivo di 50. La disabilità avviene quando persone con queste caratteristiche si trovano a interagire con una società che è organizzata per chi di gambe ne ha 2, o ha un QI che rientra nella media di 100, una società che quindi disabilita coloro che non raggiungono i criteri di ammissione alla categoria maggioritaria.

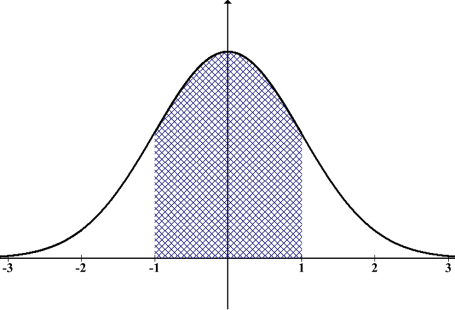

È estremamente importante questa considerazione perché, proprio come il concetto di diversità è lo stato naturale all’interno del quale noi creiamo categorie discrete (tra cui la normalità), l’idea di disabilità è qualcosa di generale che, con buona probabilità, riguarderà tuttǝ prima o poi.

Come ho già scritto riguardo all’idea di abilità, alla quale la dis-abilità si contrappone nella diffusa ma limitante visione comparativa dell’esperienza umana, lo stato di eccezione non è tanto la disabilità che prima o poi, con buona probabilità, sperimenteremo tuttǝ. A essere estremamente fragile e sicuramente temporanea è proprio quella condizione che ci ostiniamo a definire abilità.

Secondo il vocabolario Treccani la disabilità è la: “Condizione di coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri.” Tale definizione raccoglie vagamente quelli che che oggi sono i modelli più comuni usati per descrivere questa condizione, ossia il modello medico, quello sociale e quello più recente, il modello biopsicosociale.

Secondo il modello medico, la disabilità è una caratteristica fisica o mentale della persona, un deficit che va eliminato per ricondurre l’individuo a uno stato di normalità, quando possibile, anche attraverso interventi medici o specialistici.

Il modello sociale invece si sviluppa in seno alla UPIAS (Union of the Physically Impaired Against Segregation) in Inghilterra negli anni ’70, ma viene definito chiaramente per la prima volta in un libro[1] del 1983, in cui l’autore spiega come la disabilità sia il risultato dell’interazione tra la persona con determinate caratteristiche (che vengono definite menomazioni, o “impairment”, in inglese) e una società strutturata da e per persone considerate invece abili, e che quindi non è in grado di offrire le stesse opportunità e gli stessi diritti a tutti i suoi membri.

Il terzo modello, definito biopsicosociale, è quello attualmente utilizzato dall’OMS, e ci dice che la disabilità è data dall’interazione dei due modelli precedenti, ossia tra la salute della persona (modello medico) e l’ambiente (modello sociale).

A seconda del modello utilizzato per definire la disabilità, si accede a un linguaggio e a un modo di pensare completamente differenti. Il modello medico è essenzialmente categoriale, ossia cerca di collocare le differenze in gruppi ben delimitati, si concentra su quelle caratteristiche interpretate come guasti e tende a patologizzare la persona definendola proprio in base a questi deficit. Secondo il sociologo Colin Barnes, “poiché le menomazioni sono presentate come la causa prima del problema della disabilità, la logica impone che esse vengano sradicate, minimizzate o ‘curate’. Ma quando le cure non sono efficaci, il che accade con una frequenza piuttosto elevata, le persone con menomazioni ed etichettate come ‘disabili’ sono viste come non del tutto complete, non ‘normali’, e incapaci di partecipare e di apportare un contributo alla vita quotidiana della comunità”[2].

Quindi, attribuendo la disabilità alla persona e non agli ostacoli che questa incontra quotidianamente, la vedremo sempre come difettosa. Lungi dal voler eliminare l’approccio medico, quello che vorrei suggerire è di contestualizzarne l’uso. Qui la questione è strettamente legata al linguaggio, e in particolare al linguaggio comune, quello che usiamo quotidianamente per interagire tra noi. Se permettiamo (come stiamo facendo) al lessico medico di sconfinare nella quotidianità, releghiamo le persone disabili a vivere e identificarsi esclusivamente con quelli che vengono percepiti come difetti, implicando tra l’altro che esse non siano sane.

La visione categoriale presenta innegabili vantaggi quando è necessario comprendere da un punto di vista clinico come trattare determinate condizioni, ma fuori da questo contesto risulta estremamente limitata. La realtà è invece molto più complessa e deve tenere conto dell’unicità di ogni persona, delle sue relazioni col mondo circostante e del modo in cui percepisce se stessa, della sua identità. Pensiamo ad esempio a come la disabilità viene considerata nelle istituzioni educative, dove si prende in considerazione soprattutto l’aspetto clinico. L’inclusione si concentra sulla riduzione di quelle barriere che disabilitano la persona e le impediscono di avere le stesse opportunità delle altre. Difficilmente viene preso in considerazione ciò che si allontana da questa visione, come gli aspetti legati all’emotività e all’affettività delle persone disabili, i loro dubbi e le difficoltà che esulano da un determinato contesto di intervento. Per non parlare di quelle disabilità considerate invisibili a prima vista come i disturbi dell’apprendimento, che vengono affrontati dal punto di vista didattico, lasciando però la persona completamente sola nella gestione della propria vita sociale e individuale al di fuori di quelli che sono gli aspetti clinici della propria condizione.

La disabilità dev’essere affrancata da una visione che la considera esclusivamente da un punto di vista funzionale, riconoscendole una propria identità sociale nell’ambito di quella che è la diversità dell’espressione umana. E questo passaggio non può essere realizzato se prima non depuriamo il linguaggio comune da quella terminologia patologizzante che etichetta chiunque abbia caratteristiche psicofisiche e sensoriali differenti dalla media come difettosǝ.

[Tratto da: In Altre Parole, dizionario minimo di diversità. Per gentile concessione di effeqù]

NOTE:

[1] M. Oliver, Social Work with Disabled People, Macmillan, Basingstoke 1983

[2] C. Barnes, Capire il ‘modello sociale della disabilità’, in «Intersticios: Revista Sociológica de Pensamiento Crítico» vol 2(1), 2008, pp. 87-96.