Il tempo non è quella misura insensata scandita impietosamente dagli orologi, quei battiti tutti uguali. Il tempo non esiste. È un istante immobile nel quale cammino, esploro luoghi nuovi e a volte torno indietro verso quelli che mi sono rimasti scolpiti dentro. Io sono una macchina del tempo che ogni tanto parte da sola, fuori controllo. Basta un profumo, una musica, un sapore. O, come stamattina, quell’atmosfera eterna. Il cielo immenso grigio e basso che viene voglia di toccarlo, da quanto sembra morbido e paffuto.

Il cielo pareva voler precipitare sulla città da un momento all’altro anche quel pomeriggio. Osservavo quelle nuvole immobili dalla finestra della mia cameretta nella speranza di vedere scendere qualche fiocco di neve. Ci speravo sempre, da bambino. Mia madre aprì la porta lasciando entrare dalla cucina un miscuglio di voci e profumi. Ogni anno, la sera della vigilia, casa si riempiva di persone, luci, voci, odori e sapori, aspettative, regali, ansia, delusioni, rimproveri, e terminava sistematicamente in un vuoto cosmico che risucchiava ogni cosa assieme alle luci, alle voci e a quella sensazione di essere perennemente fuori luogo.

«Dovete riposare, adesso, altrimenti stasera vi addormentate a tavola. E poi chi lo mette Gesù bambino nel presepe? Forza, chiudete gli occhi e dormite!» disse mamma agitando la mano.

Ogni anno quella tortura. Io il pomeriggio non dormivo mai, figuriamoci se sarei riuscito a chiudere occhio col casino che stavano facendo di là in cucina, rumore di pentole, piatti e posate, passi, risate e voci. Lo scroscio dell’acqua nel lavandino e le vongole che venivano pulite e messe a bagno. Gli spaghetti alle vongole di mamma, famosi in tutto il piccolo mondo da me conosciuto a dieci anni. Sanno di mare, dicevano tutti, sanno di mare. Mi sono sempre domandato come facessero i grandi a mangiare quelle vongole enormi che sanno di mare, ah, ma quanto sanno di mare. E a me proprio quel sapore di mare non andava giù e poi erano enormi e gommose, le vongole veraci, e rimanevo a masticarle per ore prima di costringermi a ingoiare. No, a me e agli altri bambini mamma preparava gli spaghetti coi lupini, che sono più piccoli e non sanno così tanto di mare.

Venne a svegliarmi papà, andiamo, vuoi accompagnarmi a fare un servizio? È un incarico di fiducia, disse. Mi fregava sempre con questa storia dell’incarico di fiducia, e poi finivo sempre per dover andare a buttare l’immondizia o aiutarlo a riparare qualcosa in casa. Quel pomeriggio però la cosa era seria: bisognava andare a ritirare il regalo per mamma, e papà aveva deciso di rischiare pesante portandomi con sé. Non sono mai riuscito a tenermi un segreto per più di qualche secondo, e coi regali era ancora peggio. Ricordo un compleanno di mamma, io e papà andammo a comprarle la Pastamatic che lei desiderava tanto. Poi, appena tornati a casa lei domandò: «Dove siete stati?».

«A comprati la Pastamatic per il tuo compleanno!» e tanti saluti alla sorpresa.

Il pomeriggio della vigilia era tutto un fermento, e per tenersi su e affrontare la serata senza cedimenti, a un certo punto mamma si preparava il caffè. La macchinetta, una vecchia Bialetti col manico mezzo fuso, rantolava sul fornello che pareva stesse gorgogliando fuori l’ultimo respiro prima di esplodere. Mi piaceva l’odore del caffè anche se non potevo berlo, ai bambini fa male, blocca la crescita, dicevano, e io ero già bassino per la mia età, a scuola mi chiamavano Tappo, ci mancava pure il caffè.

Adoravo gironzolare in cucina prima delle cene importanti, essere travolto dagli odori, assaggiare cose. Erano belle, quelle tradizioni, erano la cosa più simile al mio modo di vedere il mondo: rassicurante, ciclica ripetitività. Quei punti fermi che non cambiavano mai ogni anno, come i riccioli di burro. Mamma puliva le acciughe salate – quelle spagnole, mi raccomando, che sono più carnose – che puzzavano di qualcosa che era morto da troppo tempo, però poi sul pane col burro erano buonissime. E i riccioli di burro erano un altro incarico di fiducia. Ci cascavo sempre, anche lì. Prendi l’arricciaburro, un uncino di metallo col manico di legno. Prendi la tazza e riempila d’acqua calda. No, non bollente, quante volte devo dirtelo, tiepida, che altrimenti si scioglie il burro. Bagna quello strumento di tortura e cerca di tirare un ricciolo di burro perfetto. Mai. Che fai, non premere così che rovini il panetto. No, troppo leggero, vedi, non va bene. Lascia, faccio io. Fine della tradizione natalizia.

Natale era l’apoteosi di quel senso di imminente felicità e al tempo stesso immediata delusione che ha caratterizzato sempre la mia vita. Quel desiderio di partecipare ma non sapere bene in che modo, la voglia di fare bene e invece sbagliare sempre agli occhi degli altri, il tentativo di capire dinamiche che però rimanevano sempre oscure. A Natale si concentrava tutto in una specie di bomba atomica che fino a un attimo prima di esplodere aveva un aspetto accattivante, travestita da pacco regalo e poi, all’improvviso, radeva al suolo ogni cosa.

La sera della vigilia arrivavano i cugini, gli zii, gli amici di famiglia e i loro figli. E io aspettavo con emozione quel momento ogni anno, immemore della catastrofe emotiva dell’anno precedente. Alla vigilia di Natale si mangiava tanto, c’erano tanti dolci e io sognavo quella tavola che sembrava uscita da un film per settimane. Poi però le vongole erano troppo grandi, il pesce molliccio e il panettone ha i canditi e fanno schifo. Non si dice schifo, maleducato, e smettila di vivisezionare quella fetta di panettone, che spettacolo davanti a tutti. Alla vigilia di Natale tutti aprivano i loro regali e noi no, noi il 25. E io guardavo gli altri che si scambiavano regali megagalattici, il galeone Playmobil che ho sempre desiderato e non è mai arrivato! E non fissare, non si fissano le persone, maleducato. Ma guardavo solo il galeone… non si fissano le persone!

Alla vigilia di Natale la bomba esplodeva sempre perché tutta quell’emozione per una notte speciale veniva azzerata, no, mi veniva respinta addosso come un boomerang. Rimbalzava sugli invitati che parlavano tutti insieme, che urlavano e facevano domande indiscrete, ce l’hai la fidanzatina e no, ogni anno con ‘sta fidanzatina. Gli invitati che continuavano la festa quando dopo mezzanotte io e mia sorella venivamo spediti a dormire, e il casino che arrivava dal salone che diventava sempre più forte, sempre più insopportabile nella mia testa fino a prendere a pugni il muro urlando di fare silenzio, consapevole delle ripercussioni di quel gesto. Quella tensione estenuante, dover fare attenzione a ogni parola, sopportare le luci e le voci, costringermi a mandare giù i canditi per dimostrare quanto ero bravo, vedi, li mangio anche io adesso i canditi e niente, alla fine nemmeno mi guardavano.

E rigirarmi nel letto dopo la festa in quello stato indescrivibile misto di ansia e delusione, ma al tempo stesso emozionato perché al mattino seguente avremmo aperto i regali. E allora tra la dolce aspettativa dei regali il 25 e quella sensazione appiccicosa di aver fallito di nuovo, cercavo di ripassare, di capire: cos’ho detto che non andava? Perché non posso scartare i canditi dal panettone oppure togliere la parte scura dal salmone? Perché tutti mi parlano addosso e nessuno rispetta il proprio turno? Perché se poi urlo per farmi sentire mi sgridano? Perché a Natale mi sento invisibile tranne quando combino qualcosa di sbagliato?

Eppure, quel Natale lo ricordo bene perché cambiò tutto. Io e mia sorella ci alzammo presto perché eravamo emozionati, bisognava aprire i regali. Mi piaceva quell’atmosfera post apocalittica, il silenzio, i miei genitori che dormivano e il salone che pareva fosse stato investito da un asteroide. Mi piaceva poter aprire il frigorifero e fare colazione con gli avanzi della cena perché non c’erano i grandi a guardarci, a dirci che non si fa colazione con pane, burro e acciughe o col timballo di crepe e crema di carciofi e funghi.

Rimanevamo lì ogni mattina di Natale, io e Simona, seduti sulla moquette azzurrina davanti a quell’abete di plastica pacchiano, carico di palle, festoni e luci, soppesavamo i pacchi per cercare di capire cosa potessero contenere. Il galeone Playmobil? No, nemmeno quest’anno. La villa di Barbie? E quello, sarà un libro? Speriamo niente vestiti, quelli non sono regali di Natale. Un Natale, a mia zia che mi aveva comprato dei pantaloni, dissi che i vestiti me li compra mamma tutto l’anno, non sono regali di Natale. Altra tragedia, altra cosa che non si dice, eppure io volevo solo aiutarla a non sbagliare l’anno successivo.

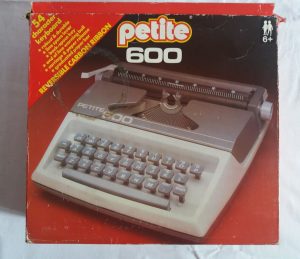

Quella mattina di Natale il cielo era grigio e pesante, basso e paffuto come oggi. Non mi piacevano le sorprese, ma a casa mia la letterina a Babbo Natale non andava tanto, il vecchio faceva di testa sua, tu potevi provare a chiedere ma insomma, alla fine era così rincoglionito che era sempre una questione di culo. E così scartai il pacco e rimasi pietrificato con la scatola tra le mani. La fotografia non lasciava spazio a dubbi: una macchina da scrivere di plastica, Petite 600, c’era scritto sulla scatola.

«Questa è solo per te, tutta per te» disse mamma, mentre io ammiravo quel gioiello di plastica grigia col cui ticchettio li avrei torturati negli anni a venire, facendogli rimpiangere amaramente la scelta di quel regalo. Il più bel regalo di Natale che abbia mai ricevuto.