Da bambino avevo una collezione di macchinine meravigliosa. Non ci giocavo come facevano gli altri bambini, anche perché avevo ben chiaro che si trattava di modellini. No, a me piaceva ordinarle sulle mensole della mia cameretta, dalle piccolissime Micro Machines alla gigantesca Bugatti Type 57 blu. Ogni tanto le tiravo giù, le spolveravo e ne ammiravo i dettagli, gli sportelli che si aprivano, il volante che faceva girare le ruote; ero affascinato da particolari apparentemente insignificanti come il disegno perfettamente riprodotto dei battistrada, potevo rimanere interi minuti a osservare e toccare quelle scanalature scolpite nella gomma morbida. E poi, una volta saziata quella mia necessità, le rimettevo tutte a posto.

La cameretta che per i primi anni ho condiviso con mia sorella era qualcosa a metà tra un campo di battaglia e un negozio di giocattoli dopo l’esplosione di una granata. Non ero ordinato, apparentemente, perché quella non era solo la MIA cameretta, ma nelle cose che mi appartenevano era necessario mantenere un ordine rigorosissimo: la collezione di macchinine, la collezione dei Topolino, i libri e tutto ciò che poteva essere sistemato, catalogato.

Da bambino, adoravo rimanere per conto mio. In realtà non mi dispiaceva giocare con gli altri ragazzini in cortile perché ci conoscevamo bene, eravamo cresciuti insieme e poi erano tutti più piccoli di me, per cui quando si giocava riuscivo ad avere sempre il controllo della situazione. In cortile mi piaceva andare in bicicletta; c’erano delle aiuole separate da vialetti in cui disegnavamo una complessa segnaletica orizzontale, e io mi autoproclamavo sempre il controllore, una specie di vigile urbano (no, ero il “capo della polizia”) che assicurava l’osservanza di quei segnali stradali disegnati coi gessetti, che facevano imbestialire sempre il vecchio del terzo piano.

Stavo bene coi miei amichetti quando ne avevo voglia, ma il momento più bello della giornata era per me dopo pranzo. Dopo aver mangiato avveniva una speciale congiunzione astrale per cui la mia sorellina rimaneva a guardare la televisione, mamma sistemava la cucina e poi si sedeva sul divano per i suoi film del pomeriggio, e papà ancora non era tornato dal lavoro. Era infatti proprio il rumore della sua macchina che si avvicinava al vialetto d’entrata del cortile, a segnare ogni giorno la fine di quello stato di grazia.

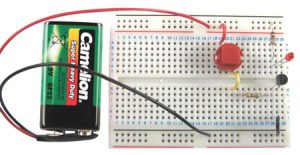

Dopo pranzo, con la pancia piena e la cameretta tutta per me, riuscivo ad avere quell’ora di solitudine meravigliosa. Scrivevo racconti sulla mia macchina da scrivere di plastica, giocavo coi Lego, o col Meccano oppure con una specie di Piccolo Elettrotecnico, una serie di piastrine, resistenze, condensatori con cui costruire circuiti temporizzati, LED lampeggianti, sensori di luce, tester di polarità. Appena finito di mangiare, correvo in camera pieno di un’energia creativa incontenibile, fisicamente esplosiva, e cominciavo a costruire cose, a volte a smontare apparecchiature come vecchie radio. Oppure a immaginare come sarebbe stata bella la mia vita quando, una volta adulto, quando avrei potuto disporre liberamente del mio tempo per creare, per dedicarmi alle cose che mi interessavano, libero di prolungare ad libitum quel momento di felicità. Povero illuso.

L’arrivo di mio padre corrispondeva sempre a una sensazione di angoscia terribile, e non perché lui fosse cattivo, per carità, ma perché voleva vedermi sui libri a studiare, e non a “perdere tempo” con le mie sciocchezze. Ti piace scrivere racconti? Bene, allora studia e potrai diventare uno scrittore. Ti diverti a costruire circuiti elettrici, e allora studia, e potrai diventare un ingegnere elettronico e progettare circuiti tutto il giorno. Qualsiasi cosa ti piace, adesso mettila da parte e dedicati a studiare quello che ti richiedono a scuola, poi se ne riparlerà. Fine della storia.

Per questo era così importante quell’ora e mezza prima dell’arrivo di papà, perché in quel momento io potevo entrare nel mio mondo, in una bolla in cui il tempo si fermava e il cervello andava a mille producendo idee, costruendo cose, inventando storie. Quel momento era l’unico residuo della mia vita prima che iniziasse la tortura della scuola elementare, quando potevo trascorrere tutto il pomeriggio sguazzando nella terra in giardino per costruire città di fango, oppure creando edifici coi mattoncini di plastica colorati o raccontando storie al pupazzo Pippo seduto sulla seggiolina rossa. Perché prima delle elementari c’era solo quella incomprensibile seccatura dell’asilo al mattino, quella cosa per cui venivo scaricato in un edificio pieno di ragazzini urlanti, ma quello era sopportabile, poi tornavo a casa e potevo stare per conto mio tutto il giorno.

All’asilo non avevo amici, ricordo che solo una volta fu invitato a casa un bambino della mia classe, Claudio. Finì che non tornò più, non so bene perché, ma la cosa non mi turbò particolarmente. A quell’età giocavo con mia madre, ogni tanto con papà che finiva sempre per arrabbiarsi se non mettevo i mattoncini giusti al posto giusto in un nanosecondo, o con la mia nonna materna. Ecco, tra tutti gli adulti che badavano a me, nonna Marzia era forse la mia preferita. La chiamavo nonna Mentina perché fumava come una ciminiera, e nel vano tentativo di camuffare l’alito di posacenere mangiava una mentina dopo l’altra. Saila Menta, per l’esattezza, quelle mentine bianche dal cuore di liquirizia. A me piacevano un sacco, solo che la nonna non voleva darmele mai perché poi, quando avevo succhiato via tutto il rivestimento di zucchero e menta, sputavo via la liquirizia. Quella non la sopportavo.

Nonna Mentina mi lasciava piuttosto libero, e non credo lo facesse perché seguiva una particolare corrente pedagogica. No, lei mi lasciava fare perché così io stavo tranquillo. Con lei mi piaceva giocare alle bancarelle: portavamo un tavolino da campeggio in giardino, lo coprivamo con una tovaglia e poi trascorrevamo il tempo a preparare dolcetti e oggetti come collanine, anelli o bracciali di plastilina. E poi – che è quando lei cominciava a defilarsi strategicamente – io facevo il negoziante e lei la cliente. Solo che spesso in negozio mi toccava rimanere in attesa della cliente per un bel po’, ma non mi dispiaceva.

La stessa cosa è successa quando è entrata la musica nella mia vita ed è diventata l’interesse speciale più profondo e assorbente di tutti, quello che fino a oggi, dopo 35 anni, continua a emozionarmi ogni giorno, ogni volta che mi siedo al pianoforte o al clavicembalo. Nel momento in cui poggio le dita sulla tastiera il mondo di fuori viene risucchiato e io posso cominciare a giocare, a creare, a immaginare e a sentire. Non ho mai visto la musica in modo differente: un gioco infinito, un puzzle che puoi creare e ricreare ogni volta e non sarà mai lo stesso; un fiume di sensazioni, di emozioni e sentimenti da modellare a mio piacimento, da poter scegliere, da sentire e da trasmettere.

Anche quando scrivo vengo risucchiato nella mia bolla in cui ogni cosa è perfetta, in cui posso creare, controllare, aggiustare, limare, sentire, condividere. E tutte queste attività hanno sempre avuto una cosa in comune: la felicità. Ogni volta che posso trascorrere del tempo nella mia bolla, sono felice. Ero felice da bambino quando, dopo pranzo, potevo giocare per conto mio; sono felice oggi quando scrivo o quando suono, oppure durante le mie infinite ricerche bibliografiche per un articolo o una lezione. Non c’è uno scopo in tutto questo se non quello di sentirmi bene. Questo vorrei che le persone lo comprendessero, perché forse quella bambina che non ama la compagnia delle coetanee da sola ci sta bene, o il bambino che sistema le sue macchinine in fila invece di fare bruuuum bruuuum come gli altri fingendo che siano automobili vere, si sta divertendo e sta imparando qualcosa.

Dopo decine di anni io ricordo ancora la frustrazione e a volte la disperazione per non poter trascorrere più tempo da solo con le mie cose o per non poter giocare a modo mio. A volte mi costringevano a frequentare i figli di amici perché non era normale che stessi sempre per conto mio. Eppure a me non dispiaceva stare con altre persone, solo che volevo decidere io se e quando farlo, con quali modalità, e non essere costretto a socializzare per obbligo, per non sentirmi dire che ero strano, depresso. Io, quando mi si lasciava fare le mie cose, ero felice.

E dopo tanti anni continuo a non capire perché quella mia felicità intimistica non aveva lo stesso valore della felicità dei miei coetanei che giocavano al pallone, facevano a botte o collezionavano le figurine dei calciatori.