C’è una parola che, nel gergo aziendale, definisce tutto ciò che contribuisce a dare la prima impressione di noi durante un colloquio di lavoro, ed è la parola standing. Gira voce che se non si impressiona positivamente la persona che abbiamo di fronte nei primi 90 secondi, riuscire a passare il colloquio diventa poi estremamente difficile.

Sul sito Fiorentemente sono pubblicati i risultati di un sondaggio, realizzato da Classes and Careers su un campione di 2000 recruiter, che indicano in percentuale i comportamenti considerati assolutamente da evitare per la buona riuscita di un colloquio di lavoro.

Scopriamo così che il 55% delle persone che intervista le candidate e i candidati a un colloquio valuta attentamente l’abbigliamento, il modo in cui ci si presenta e ci si muove; il 38% il modo in cui ci si esprime (tono di voce, correttezza grammaticale, grinta); per il 67% dei recruiter evitare di guardare negli occhi il proprio interlocutore è un segnale fortemente negativo perché, ci viene spiegato, “niente quanto la mancanza dell’incrocio di sguardi può innervosire un intervistatore!”.

Per il 38%, non sorridere contribuisce a dare una cattiva impressione, mentre per il 33% avere una postura scorretta oppure muoversi continuamente sono segnali negativi da tenere in considerazione. Sono comportamenti da evitare inoltre: per il 26% dare una stretta di mano poco energica, per il 21% parlare con le braccia incrociate oppure giocare con i capelli e toccarsi nervosamente il volto.

Paradossalmente, dopo questo elenco di comportamenti da evitare, ci viene detto che è sbagliato anche “mostrarsi quello che non si è“. E qui davvero non si sa se ridere o piangere.

In pratica questo sondaggio dice che, nonostante la miriade di parole sull’importanza della diversità in azienda e gli sforzi di tutte le persone che lavorano per diffondere una reale cultura dell’inclusione della diversità, una buona parte di chi fa selezione considera del tutto normale lasciare che le decisioni relative a un’assunzione siano influenzate da bias e pregiudizi. Il nostro cervello fa costantemente uso di euristiche, ovvero di ragionamenti intuitivi che permettono di arrivare a conclusioni in tempi rapidissimi, una specie di scorciatoie cognitive; i bias non sono altro che delle euristiche basate su stereotipi, pregiudizi e informazioni errate.

Nel caso dello standing, si sta essenzialmente legittimando l’influenza di bias come l’effetto ancoraggio, ovvero la tendenza a rimanere inchiodati alla prima impressione anche quando dovesse essere smentita successivamente, oppure il bias di conferma, per cui si tende a prediligere le informazioni che confermano le nostre convinzioni, oppure l’effetto alone, euristica che ci porta a giudicare una persona nella sua complessità basandoci su un tratto particolare (ad esempio, credere inconsciamente che una persona sia intelligente perché è di bell’aspetto).

Dire a chi si prepara per un colloquio che deve mantenere un buono standing equivale a suggerire di mentire. Ma questa legittimazione di credenze pseudoscientifiche, associazioni implicite e bias ha un effetto estremamente grave che dovrebbe essere considerato: è una pratica profondamente abilista. L’abilismo è quella forma di discriminazione che si riferisce alle presunte abilità della persona, è in pratica la discriminazione della disabilità.

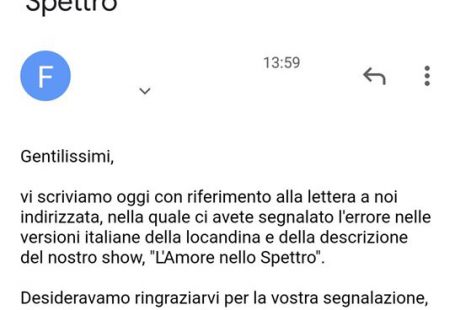

Nel mio lavoro mi occupo di aiutare le aziende a creare un ambiente lavorativo che possa funzionare non solo per le persone neurotipiche, ma anche per quelle autistiche, e questo include spiegare alle e ai recruiter quali sono le differenze più evidenti tra queste due categorie di persone. La figura del recruiter tra l’altro è fondamentale perché fa da filtro, rendendo il colloquio tanto una potenziale barriera in entrata che esclude la diversità, quanto una porta attraverso cui fare entrare talenti dalle caratteristiche differenti.

Torniamo all’idea di standing, e cioè al peso attribuito a determinate caratteristiche e comportamenti che, nella maggior parte dei casi, non hanno assolutamente nulla a che fare con il lavoro per cui si sta svolgendo un colloquio.

Pensiamo alla questione del contatto oculare. Chiunque abbia un minimo di conoscenza dell’autismo sa che, in buona parte e sempre generalizzando, le persone autistiche hanno un contatto oculare peculiare o assente. Questo perché, rientrando in quel gruppo minoritario che segue uno sviluppo neurologico atipico, differente rispetto alla maggioranza, molte persone autistiche interpretano lo sguardo diretto come minaccioso, non rassicurante, impossibile da sostenere. Guardare l’interlocutore negli occhi genera ansia e distrae, per cui per una persona autistica non guardare negli occhi è in realtà spesso un segnale di attenzione verso l’interlocutore.

Ma pensiamo ai movimenti, al fatto che giocherellare con oggetti o con i capelli venga considerato un segnale che, per il 21% dei recruiter che hanno risposto al sondaggio, è assolutamente negativo. Spesso una persona autistica ha un repertorio di movimenti e gesti ripetitivi, come dondolare sulla sedia, muovere le dita rapidamente, sfarfallare le mani o anche ripetere alcuni suoni, che hanno varie funzioni, tra cui quella di calmare.

È importante ricordare che noi autistici e autistiche viviamo immersi costantemente in un mondo che è strutturato e tarato sull’ideale di persona neurotipica, e dobbiamo adeguarci ad aspetti come l’eccessiva stimolazione sensoriale, la socialità, la comunicazione verbale e non verbale. In pratica, viviamo facendo lo sforzo costante di decodificare segnali e norme sociali e linguistiche che non ci appartengono, e siamo esposti a un bombardamento sensoriale che spesso ci manda in tilt. I comportamenti ripetitivi, definiti autostimolatori (stimming, in inglese), hanno tra le altre proprio la funzione di abbassare l’ansia, di calmare chi si trova continuamente immersa in una realtà percepita spesso come troppo imprevedibile, poco comprensibile, particolarmente intensa.

Ma anche il giudizio sommario sull’abbigliamento rischia di discriminare chi, come molte persone nello spettro autistico, ha una sensorialità tattile per cui determinati tessuti, le etichette, le cuciture o la sensazione di costrizione di alcuni abiti, causano reazioni che possono distrarre e in alcuni casi innervosire anche in modo intenso. Per questo molte persone autistiche preferiscono la comodità dell’abbigliamento all’estetica, ad esempio magliette o pantaloni molto larghi e usati. Ma anche questa caratteristica potrebbe essere interpretata come sciatteria, un segnale negativo di disinteresse, mentre invece è proprio un tentativo di ridurre ansia e stress per esprimere al meglio le proprie abilità.

Il tono di voce e la cadenza, il ritmo e la velocità con cui si parla, la prosodia, sono adeguati? Ma adeguati a cosa, esiste uno standard di riferimento? No. E le pause? Ogni esitazione viene valutata negativamente, le risposte vengono incalzate, il silenzio non è previsto. E se quella persona fosse autistica? O avesse una condizione del linguaggio che le richiede qualche istante prima di riuscire a tradurre un pensiero in parole? O se fosse semplicemente timida, sarebbe anche quella una colpa? Se quella persona avesse le idee chiarissime su cosa rispondere ma, per qualche differenza di tipo neurologico o psicologico, non rispondesse immediatamente? Vorrebbe davvero significare che non conosce la risposta? O che non sarebbe in grado di svolgere un determinato compito? No.

Questi sono esempi che ho contestualizzato alla realtà autistica e neurodivergente, ma il discorso è ampio e vale per qualsiasi persona, a prescindere dalla diagnosi di autismo, dalla disabilità, dall’orientamento sessuale o dal genere. Come ho scritto più sopra, il momento del colloquio può trasformarsi tanto in una barriera che blocca in entrata la diversità (con buona pace di tutti i bei discorsi sull’inclusione), quanto una porta aperta che accoglie persone differenti, ciascuna col proprio bagaglio di conoscenze, ciascuna con le proprie abilità e caratteristiche, ciascuna in grado di dare il proprio contributo.

Ma bisogna mettere le persone in condizione di esprimerle, queste caratteristiche, quelli che in ambito aziendale vengono definiti “talenti”, bisogna cominciare a valutare le competenze e le potenzialità reali della persona, non se è in grado di recitare una parte e superare uno stress test abilista e discriminatorio.