Ogni volta che mi trovo a parlare di autismo, prima o poi arriva la domanda fatidica: “ma allora, se un autistico ad alto funzionamento riesce a condurre una vita più o meno normale, a che serve una diagnosi?”

Ogni volta che mi trovo a parlare di autismo, prima o poi arriva la domanda fatidica: “ma allora, se un autistico ad alto funzionamento riesce a condurre una vita più o meno normale, a che serve una diagnosi?”

La risposta, per quanto mi riguarda, è piuttosto semplice: perché è utile a vivere meglio.

Prima di spiegare perché è utile ricevere una diagnosi anche quando si appartiene alla categoria di quelle persone il cui autismo “non si vede, non può essere vero”, vorrei spendere poche parole proprio sul “non si vede”. Ne ho già scritto in vari post, chiedo scusa se mi ripeto, ma vale la pena ricordare per l’ennesima volta la metafora dell’iceberg: quella che esce dall’acqua è solo la parte visibile della condizione, quella che – anche grazie a una serie di strategie di adattamento estremamente faticose e a volte dolorose da attuare – mostriamo agli altri. Dentro, quando siamo soli a casa, o nelle relazioni con le persone più vicine, la storia è differente. Ribadisco che, se non fossero presenti difficoltà tali da interferire con lo svolgimento di una vita normale, almeno in alcune aree, nemmeno si arriverebbe a una diagnosi.

Riporto qui due dei criteri diagnostici del DSM-5 che trovo molto utili per comprendere l’utilità della diagnosi:

C. I sintomi devono essere presenti nel primo periodo dello sviluppo (ma potrebbero non manifestarsi pienamente fino a quando le richieste sociali non supereranno le limitate capacità o potrebbero essere mascherate da strategie apprese successivamente nell’arco della vita).

D. I sintomi causano una compromissione clinicamente significativa delle aree sociali, occupazionali o di altre aree importanti del funzionamento attuale.

Ci sono qui due concetti essenziali: l’idea di “maschera” (di cui ho già parlato in un post precedente: l’autistico mascherato) e quella di “compromissione clinicamente significativa” di una o più aree della vita di una persona. Il problema, nelle persone definite ad “alto funzionamento” risiede nella combinazione di entrambi i concetti perché, nonostante impariamo a mascherare molti dei comportamenti causati dalle differenze nell’organizzazione del sistema nervoso che vengono definite clinicamente autismo, trattandosi di una maschera, di una finzione quindi, quei comportamenti vengono soppressi con la forza e l’intelletto, ma le cause rimangono quasi sempre al loro posto.

Io so che per interagire in modo minimamente fluido con gli altri devo nascondere determinate reazioni che il mondo, così com’è strutturato, provoca in me.

So che non posso spegnere tutte le luci in una sala riunioni, che non posso esplodere in metropolitana urlando di fare silenzio o che non è il caso di dire determinate cose a persone che non conosco perché potrebbero offendersi. Eppure il bisogno di spegnere le luci perché causano dolore agli occhi rimane, anzi aumenta se sono costretto a restare per ore in una sala illuminata come uno stadio di calcio. E anche l’ansia e la sensazione di confusione e, a volte, il panico che deriva dalla confusione di un viaggio in metropolitana rimane, anzi aumenta anche quello se in quel vagone rumoroso e illuminatissimo sono costretto a rimanerci.

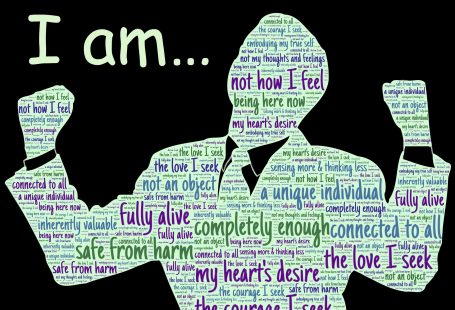

La diagnosi è importante perché dà un nome a tutte queste caratteristiche, a quei comportamenti che in larga parte ho imparato a reprimere pensando che fossero un marchio di fabbrica solo mio, credendo di essere sbagliato, guasto. Quando non sai perché scatti come una furia per una sciocchezza pensi di essere sbagliato, anche perché chi ti sta vicino non perde occasione di farti notare certe “stranezze”.

Avvertire la propria diversità e cercare di reprimerla senza conoscerne le cause porta a un dispendio energetico immenso e alla convinzione di essere inadeguati, malfunzionanti. Le strategie che si sviluppano in questo modo, spesso non vanno al cuore della questione ma aggirano l’ostacolo generando altri problemi. Conoscere le ragioni del proprio essere differenti in alcuni aspetti della vita permette, quando necessario anche grazie all’aiuto di uno specialista, di trovare delle strategie che affrontino quei problemi senza causare ulteriore dolore, in modo più efficace e (si spera) rispettoso proprio di quelle differenze che non sono errori bensì manifestazioni di un particolare modo di essere.

Inoltre, sapere che certi comportamenti o stati d’animo hanno un’origine neurologica (perché, lo ricordiamo, l’autismo è definito una condizione del neurosviluppo) e non psicologica, ci libera dal senso di colpa, da quella terribile convinzione di essere sbagliati, dall’idea che costringendoci ad assomigliare ai “normali” possiamo riparare il guasto.

Le strategie per vivere meglio la propria condizione autistica esistono, ed esistono gli specialisti che possono aiutare a individuare quelle più adatte a seconda delle difficoltà che si incontrano nelle differenti aree della propria vita.

La diagnosi non è una semplice etichetta, è un modo per capire, per conoscersi più a fondo e dare un nome a qualcosa che, per quanto possiamo provare a nasconderla, comunque esiste e ha effetti sulla nostra vita. Se non avessi ricevuto questa “etichetta” di autistico sarei rimasto comunque marchiato da quelle definizioni che mi hanno accompagnato fin da bambino: pigro, scontroso, solitario, intelligente ma non si applica, strano, maldestro, noioso, polemico, inaffidabile, assente, distratto, stupido.